关帝崇拜在中国民间信仰中,民众基础最为广泛、信仰阶层也最为多元。 一千多年来,关帝崇拜不仅受到宋元明清历代王朝的极力褒奖和推崇,也得到了儒释道教高僧大德的积极响应,为关帝崇拜在民间社会的...

关帝崇拜在中国民间信仰中,民众基础最为广泛、信仰阶层也最为多元。

一千多年来,关帝崇拜不仅受到宋元明清历代王朝的极力褒奖和推崇,也得到了儒释道教高僧大德的积极响应,为关帝崇拜在民间社会的广泛传播打下了深厚的基础。

南宋淳熙十四年,时任荆门军的知州王铢“谓(关)王之有功于民也,前列其状于部使者,上之朝廷以求加封”,希望朝廷加封关公“英济王”的封号。

“英济王”的封号意味着关帝在此时的地位已经上升到了“救济天下”的高度。“英”即英雄,“济”即济世。称颂关帝不仅忠义千秋,盖世英雄,而且菩萨心肠,普济黎民,慈悲济世。

南宋孝宗皇帝顺天应人,在其回复的敕文中称:“(关王)名著史册,功存生民,一方所依,千载如在。爰启王封,仍加美号,岂特显尔神威德之盛,亦以慰此邦父老之情。尚祈灵助,服我休显,可特封壮繆义勇武安英济王,奉敕如若牒行”。

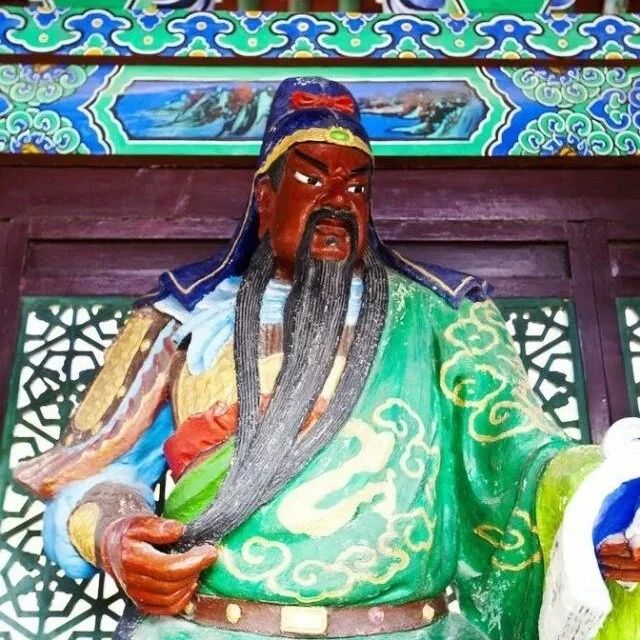

关帝普济黎民的灵验事迹,护国保民的神圣功德,得到朝廷确认和褒封,民间崇拜关帝的热潮也得以更加兴盛。人们崇拜关帝,崇拜关帝威震华夏、神勇无敌的英雄形象,崇拜关帝忠义参天、信义卓著的高尚人格,崇拜关帝护国佑民、有求必应的慈悲心肠,逐渐发展成为民间社会不可或缺的民间习俗和祈福方式。

从宋元开始,关帝崇拜成为历代王朝、儒释道教和民间社会共同推崇的“护国保民”的至尊神明典范,并将关帝视为具有“司命禄,佑科举,治病除灾,驱邪辟恶,诛罚叛逆,巡察冥府,司福定禄,庇护商贾,招财进宝”等多重神格的万能神明。

元代《至顺镇江志》出现当地官民向关帝求雨的记载:“大德三年秋旱,县尉孙琳祈雨有应。飞蝗渡江,又祷于神,禾稼无伤,乃率众建庙焉。”说明关帝崇拜从中国北方到南方早已蔚为风气。

元人同恕《榘庵集》卷三的巩昌府《关侯庙记》记载称:“相传金大定间,西兵潜寇,城几不守,乃五月二十有三日,见若武安状者,率兵由此山出,贼骇异退走。随即其地而祀之。今他郡皆祀以十三日,独此邦用是日,答神贶也。”说明关帝崇拜早已成为宋辽金元各王朝各民族的共同信仰。

被誉为“元朝文天祥”的元代大儒郝经在《重建(关王)庙记》中称颂关帝:“唯王神威地天通,血食庙祀仍军容。操骨已朽王爵隆,操鬼不食王礼崇。作诗颂王兴义功,愿如东坡赞孔融。”

随着民众对关帝崇拜的日益浓厚,关帝忠义、信义、仁义、礼义等精神品质,成为中国传统民间社会的核心价值观,并融入中国百姓的日常生活,成为民众日常生活、人际交往、建功立业、调解纠纷等社会习俗的重要组成部分。

宋元开始,中华大地开始陆续出现关帝降笔的训示之语,宣扬儒家三纲五常及善恶因果,《太上大圣朗灵上将护国妙经》劝诫世人“诸恶莫作,众善奉行”,“无论纲常伦理,无论日用细微,皆当省身寡过,不可利己损人。一念从正,景星庆云。一念从邪,厉气妖氛。善恶明如观火,祸福应若持衡。凡我含生,总盟此心。”

宋代罗大经《鹤林玉露》卷之二甲编“好人好事”条:“豫章旅邸有题十二字云:‘愿天常生好人,愿人常做好事。’邹景孟表而出之,以为奇语。吾乡前辈彭执中云:‘住世一日,则做一日好人;居官一日,则做一日好事。’亦名言也。”

此语也被称为《关圣帝君四愿》:“愿天常生好人,愿人常存好心,愿人常行好事,愿人常说好话。”藏于苏州碑刻博物馆。与关帝圣训“读好书,说好话,行好事,做好人”一道并行世间,成为教化民众诚意正心、修身养德,引导社会见善思齐、民心淳朴的济世宝筏和人生圭臬。

《史记·管晏列传》中管子云:“治教化则人心正,人心正则天下无贼”。明末清初思想家顾炎武在《日知录》中云:“法制禁令,王者之所不废,而非所以为治也。其本,在正人心厚风俗而已。”

关帝崇拜越千年,使儒家三纲五常的道德思想,佛道慈悲为怀的劝善理念,忠义之士爱国情怀的社会价值更为彰显。关帝降笔经文,在民间社会广为传播,广被传颂,包括敬天地、礼神明、奉祖先、孝双亲、守王法、重师尊、爱兄弟、信朋友、睦宗族、和乡邻、别夫妇、教子孙、忠君上、笃师友、戒骄奢、务俭勤之类的神谕经文,都已转化为中华民众的日常行为准则,成为传播中华优秀传统美德的有效途径。

来源丨网络【版权归原作者所有,如有侵权请联系作者删除】